イベントレポート

「不完全なお金」であるトークンだから、できることがある

金融経済の専門家が議論した「CARF2018年度フィンテック研究フォーラム公開シンポジウム」から

2019年3月19日 06:00

デジタルトークンの形でお金をわざと不完全にすることで、お金ではできないことが実現できる──。

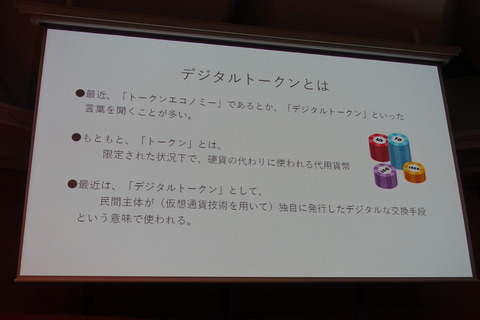

CARF(東京大学金融教育研究センター)特任研究員である鳩貝淳一郎氏は、講演「デジタルトークンの可能性」でそのように主張した。講演は、金融分野の学術研究機関であるCARFが2019年3月11日に開催した「2018年度フィンテック研究フォーラム公開シンポジウム『キャッシュレスの次の未来』」の中で行われた。講演内容は興味深いものだったので、今回の記事で紹介したい。公開シンポジウムの他の話題については追って記事を掲載する予定である。なお、鳩貝氏はBitcoinに関する必読書といえる書籍『ビットコインとブロックチェーン』(原題Mastering Bitcoin、アンドレアス・M・アントノプロス著、NTT出版)の翻訳者の一人でもある。

新たなトークン論、「お金をわざと不完全にすることで、できることがある」

鳩貝氏の講演「デジタルトークンの可能性」は今回のシンポジウムの中では異色の内容だった。シンポジウム全体の論調は、世界的な巨大IT企業がキャッシュレス決済に乗り出すことの影響力や、中央銀行発行デジタル通貨のように、金融システムに影響する「強いお金」に関する議論が中心だった。その一方、仮想通貨に関しては「現状では決済手段というより投機商品と見るべき」との論調が目立った。それに対して、鳩貝氏はブロックチェーン技術により実現が可能となるデジタルトークン──現金でも銀行預金でもない新しい種類のお金である「トークン」の可能性を、想像力の翼を広げて語った。

鳩貝氏は「金銭を介する取引が、文化的に忌避されたり、法的に禁じられている」場合を挙げていく。例えば誰かの家にディナーに招かれたとき、対価として金銭を支払おうとすると、お互いに強い抵抗感を覚えるだろう。聖職の売買や、臓器の売買で金銭が介在することも、良いことだとは思われない。

この問題への取り組みとして、スタンフォード大学のアルヴィン・ロス教授による研究がある。先に例に挙げたような金銭での取引がよしとされない種類の取引を、ロス教授は「不快な取引(repugnant transaction)」と呼ぶ。なぜ不快なのか。その理由として、ロス教授は「強制力」と「物象化」を挙げる。強制力とは、金銭は例えば弱い人からの搾取に使われやすい性質を指す。物象化とは、値段を付けて売買することで対象を非人間的なものに貶めてしまうことを指す。なお、ロス教授は2012年に「安定配分理論と市場設計の実践」の功績によりノーベル経済学賞を受賞した経済学者である。鳩貝氏の講演では触れなかったが、ロス教授はブロックチェーン分野にも関心を示しており、ブロックチェーン分野のスタートアップ企業Covee Networkに参加している。

このような不快感を解決する方法はいくつかある。一つは「物々交換」、もう一つが「お金ではないもの(トークン)」を使うやり方である。物々交換の例は「自宅でのディナーに招待されたときにワインを持参する」といったやり方だ。前出のロス教授は、腎臓移植で患者とドナー(臓器提供者)のマッチングのためのアルゴリズムを開発した。

鳩貝氏は、お金ではない「何か」を使うやり方の実例を紹介した。その一つは、石川県能美で地域の催しの「お手伝い」をするともらえる「あんやと券」である。この券を使える機会は、自分が「お手伝い」をしてもらうときか、地域の別の催しで「お礼の品」と交換するときだけで、換金性はない。この券は、獲得された経緯(お手伝いをする)を示すもので、通常のお金のような汎用性、一般的受容性がない。それにより「お手伝い」の交換を促すことを意図している。ただし、この券は紙で発行し手書きで記録して使うので、利便性には限界がある。デジタルトークンを応用することで、より円滑に活用できる可能性がある。

別の事例として、TimeRepublik社の試みがある。個人間でスキルやサービスを交換する仕組みで、誰かにサービスを提供すると、かかった時間分、誰かのサービスを受けることができるトークンを手にする。このトークンは法定通貨とは交換できない。同社Webサイトによると110カ国で10万人以上の人々が利用中だ。

このような事例を踏まえ、鳩貝氏は「お金を不完全にすると、できることがある」と述べる。お金らしい性質、交換手段としての強みを少し放棄して不完全にする。例えば交換できる財・サービスを限定する、所有できる者を限定する、使える状況・期間を限定する、などだ。このようにして作ったトークンからは、お金がもつ「いやな感じ」を受けにくい。このようなトークンを使うことで活性化されるものがあるかもしれない。鳩貝氏は講演では言及しなかったが、例えばブロックチェーン技術とスマートコントラクトにより「条件付きのお金」を実現する試みはすでに行われている。

「現実社会から遮断されたコミュニティでの価値交換」を提案

ここから先の議論は冒険的で興味深かった。鳩貝氏はこのような「不完全なお金」をどのように活用するかについての構想を語った。現実世界とは別の、特定の関心事により集まった仮想的なコミュニティが、このようなデジタルトークンで価値を交換し、互いを評価しあい、自己承認欲求を満たすコミュニティが出てきてもいいのではないか、と鳩貝氏は指摘する。ここで鳩貝氏は、漫画家・水木しげる氏の事例を挙げる。学校や会社からは弾き出され、軍隊でも「ぼくは落第兵だった」と語る水木氏だが、子どもの頃に妖怪の話をしてくれた近所の住民「のんのんばあ」、『ゲゲゲの女房』で知られる奥さん、雑誌編集者らの理解者に支えられて創作活動を続けることができた。

現実の社会とは別に、一部の理解者が評価してくれる別の社会が存在していたら、救われる人々がいるかもしれない。コミュニティを移ることも一つのやり方だし、例えば「出家する」こともコミュニティを移る一つの方法だ。

そして、インターネットの発達で、SNS上のコミュニティやオンラインゲームのように、現実の社会に居続けながら新たなコミュニティに同時に所属することも可能となってきた。実名ではなくハンドルネームで仮想的なコミュニティ上で活動する人々はすでに大勢いる。

このようなコミュニティ内で、分業によりそれぞれが得意分野を活かしてより効果的にコミュニティに貢献することが考えられる。ここでアダム・スミスが『国富論』で「ピン工場」を題材に論じた「分業」が可能となれば、より効果的にコミュニティに貢献できる。分業のためには価値交換の手段が必要となる。ここで、コミュニティ内で財・サービス(それは知識や創作物なども含んでいると考えていいだろう)を提供する対価としてデジタルトークンを得るという考え方が出てくる。

「法定通貨との交換ができないトークンであれば、既存の社会の力を遮断しながら、価値交換を実現できる」と鳩貝氏は指摘する。つまり、「不完全なお金(トークン)」には、現実社会から遮断されたコミュニティ内通貨としての使い道があるという主張である。

現実世界の経済から見れば、このようなコミュニティで経済が分断されて統合度が下がることは、効率性を下げることにつながる。それでも、現実世界では得られない価値を仮想世界で得る人々がいてもいいのではないだろうか。それが鳩貝氏の提案である。「確かに非効率性をはらむけれども、お金ではできないことが、できそうだ」と鳩貝氏は主張する。

「交換は人の感情に訴える。あるものを金銭と交換すると心がざわつく。デジタルトークンをうまく設計すれば、交換に伴う感情をより望ましいものにできるかもしれない」と鳩貝氏は締めくくった。

実社会とは遮断されたコミュニティで通用するトークンの意味は

この講演後のパネル・ディスカッションで、司会の柳川範之氏(東京大学大学院経済学研究科教授)は、鳩貝氏の講演を「地域通貨の話にもつながる議論」と指摘した。実際、地域コミュニティを活性化するための地域通貨(ポイントやトークンを含む)の議論は盛んだ。現実社会に議論を着地させる上では、ここが分かりやすいということだろう。

一方で、批判的な意見も出た。同じパネル・ディスカッションで岩下直行氏(京都大学公共政策大学院教授)は「地域活性化のために自治体でICO(新規仮想通貨発行による資金調達)をしたい、といった話をよく聞く。しかし『最後にどうしたいんですか』と聞くと、結局は『ICOでお金儲けをしたい』となる場合がある。またゲーム内アイテムと法定通貨を交換する行為であるRMT(リアルマネートレーディング)は禁止されているが、実態としてはアングラで行われている。善意の交換だけでなく、そのような事態も想定されるのではないか」と指摘した。

鳩貝氏は、まず「既存社会から見ればまったく無価値なものを流通させて喜ぶ集団があったとして、既存の集団から価値が見いだされずに、しかし集団内では価値があり、それが時間とともに消滅していく。そのようなストーリーがあってもいい」と講演での議論を振り返った後、「まったく相手にされなかったものが価値を持つことはあり得る。汚い大人が入ってきて札束でコインを買い、楽園が荒らされることはあるだろう。しかし、それはそれで『あり』なのではないか。既存の社会から弾き出された人々が内輪でやっていたことに、外の世界の人々が価値を見いだして買うのであれば、それは既存の社会に凱旋することではある」とまとめた。

鳩貝氏は、この講演でパブリックブロックチェーンを基盤とするデジタルトークンには可能性があると主張する。その一方で、仮想通貨、Bitcoin、スマートコントラクト、それに一部で仮想通貨技術の応用例として使われる場合がある「トークンエコノミー」といった用語は議論の中では避けた。これは、デジタルトークンの議論を、現実世界の仮想通貨をめぐる生々しい議論から遮断する狙いがあったのだろう。

講演内容からは離れた感想となるが、仮想通貨分野で起きていることは、鳩貝氏が言うような仮想的なコミュニティでの価値交換の一種ではないか、と私は受け止めた。例えばBitcoinの初期に関わった人達は、現実世界の法定通貨と交換可能な価値を持つから関わった訳ではなく、Bitcoinの理念や仕組みに興味を持ち、コミュニティに貢献することに価値を見いだしていた。一握りのマニアックなコミュニティ内だけで通用していたものが、広く知られて人気が出た結果として現実世界との接点を持ってしまった──仮想通貨とは、そのような存在なのではないだろうか。歴史を遡れば、パーソナルコンピュータもインターネットも、そのような一握りのマニアックなコミュニティを出自として生まれ、やがて世界を変えた存在だった。「コミュニティ内で活用することで、デジタルトークンの有用性を立証すること」──これが、デジタルトークン(仮想通貨もその中に含まれる)に関わる人が、今するべきことなのではないだろうか。