イベントレポート

「日本の仮想通貨規制にはビジネスセンスがない」「新規ビジネスが止まり日本は世界に遅れを取りつつある」、日本の仮想通貨規制で国際競争力が失われる懸念を表明

HashHub Conference 2018

2018年7月23日 18:16

「仮想通貨の規制強化の弊害で、日本は世界に遅れを取っている」(創法律事務所 斎藤創氏)、「日本の規制はビジネスセンスがなく、マネーが海外に逃げている」(ブロックチェーン会計士 柿澤仁氏)「民泊やライドシェアと同様に、規制が厳しすぎて有望なビジネスが阻害されている状況はある」(アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 長瀨威志氏)、「規制の状況が混沌としている今は、技術にフルベット(全振り)するタイミングだ」(Aerial Partners代表取締役 沼澤健人氏)。以上は、仮想通貨への規制をめぐる専門家の意見である。

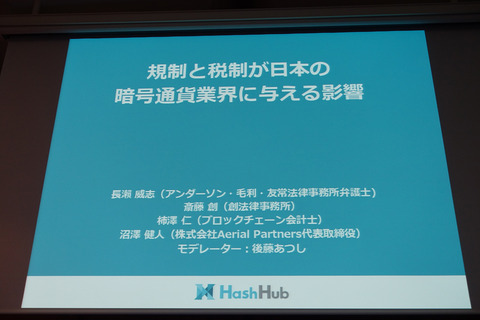

今回の記事では、7月21日、東京大学で開催された「HashHub Conference 2018」から、パネル・ディスカッション「規制と税制が日本の暗号通貨業界に与える影響」を取り上げる。

同イベントは、暗号通貨とブロックチェーン分野のスタートアップ支援のコワーキングスペースなどを運営する株式会社HashHubが開催。暗号通貨・仮想通貨とブロックチェーン分野の多様な論点が提示される場となった。

パネル・ディスカッションの登壇者は、金融庁への出向経験がある弁護士の長瀨威志氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)、仮想通貨分野に早い時期から取り組んできた弁護士の斎藤創氏(創法律事務所)、ブロックチェーンスタートアップ企業OmiseGoメンバーでもあり「ブロックチェーン会計士」を名乗る柿澤仁氏、株式会社Aerial Partners代表取締役の沼澤健人氏、モデレーターは後藤あつし氏が務めた。

規制強化の弊害、新規ビジネスが止まり世界に遅れを取っている

現在、日本では仮想通貨ビジネスは「ルール整備待ち」の状態に入っていると考えられている。2017年に施行された改正資金決済法(いわゆる仮想通貨法)により仮想通貨が法的に定義されて「仮想通貨交換業」が登録制となり、仮想通貨取引所ビジネスが盛んになった。その後、2018年1月のコインチェック事件をきっかけに金融庁は仮想通貨交換業者への監督を強化し、立ち入り検査を次々に実施した。結果、ビジネスを展開していたほぼすべての事業者に業務改善命令などが下される形となった。ある関係者の言葉を借りると「運転したドライバーは全員捕まり、無傷なのはペーパードライバーだけ」の状態といえる。

この状況に対して、斎藤氏は「金融庁はみなし交換業者、登録済みの交換業者への立ち入り検査をし、業務改善命令を多数出した。業界に厳しい姿勢を取り、浄化したい状況だ。仮想通貨取引所を厳しく規制するのはいいとして、その一方で弊害が出てきている。スモールビジネスや新しいビジネスに対して、仮想通貨取引所と同じような厳しい規制が付くとビジネスができず、日本は世界に遅れを取っている。業界として巻き返しを図らないといけない」と述べた。

柿澤氏は「仮想通貨をめぐる日本の税制、規制にはビジネスセンスがない。これでは海外のマネーを呼び込める感じがしない。海外の仮想通貨規制はアメとムチで、規制する代わりにビジネスとして取り込む方向性がある。仮想通貨取引所を見ても、日本が世界最大のマーケットだったのは過去の話。急激に成長した仮想通貨取引所Binanceも、今や1位ではない。プレイヤー交代が急速に進む中で日本全体のマーケットシェアは小さくなっている」と厳しく指摘した。

日本のICOは止まり、米国は規制強化しつつも最大のICO実施国に

新規に仮想通貨を売り出すことで資金を調達する手段であるICO(Initial Coin Offering)についても議論があった。米国も仮想通貨規制が厳しい国として知られているが、「それでも米国は最大のICO実施国。日本は2018年のICO実績はゼロ。米国は超富裕層(投資適格者)に限定したICOビジネスができるよう、レイヤー(規制の段階)を分けてすばやく対応できる規制に取り組んでいる。残念ながら、このようなビジネスセンスが日本の規制にはない。仮想通貨の税制も国際競争力がない。リスクを取ってもリターンが来ない状況だ。危機感を持っている。そのような認識を持っている人が(規制側に)どれだけいるのか」(柿澤氏)。

長瀬氏は日本のICOの状況を次のようにサマリーした。「日本では、2017年末頃に、ICOトークンは仮想通貨取引所への上場前でも発行時点で資金決済法上の仮想通貨にあたるとの解釈が広まった。一方、コインチェック事件の後の規制強化もあり、今はICOの議論が止まっている。そのため、日本でのICOはせいぜい3件程度にとどまっている(注:日本のICO事例としてALIS、COMSA、QASHがある)」。ただし、ICOが今後できないかというと、そうともいえない。長瀬氏の意見は「業界団体の自主規制レベルでICOを実施していくことが、柔軟な対応のためには良い」というものだ。

長瀬氏はICOと規制の関係について「規制が厳しいという以前に、ルールが整備されていないのでICOができない状況。ただし、民泊のAirbnbやライドシェアと同様に、日本の規制が厳しすぎて有望なビジネスが阻害されている状況は、ICOについても当てはまる」と述べた。長瀬氏は、「金融庁出向時にマウント・ゴックス事件があった経験があり、当局の視点もある程度分かる。ICOがビジネスで役に立つとしても、役に立つICOとは何かを、どれだけのプロジェクトが答えられるのか。その一方で、既存の資金調達機構に問題があったとの視点は必要だろう。だからこそICOにお金が流れていった。あるべきICOについては議論の積み重ねが必要」と、推進派と規制派の両方の意見を代弁する形で述べた。

ICOトークンが有価証券に当たるか否かという議論もある。有価証券扱いになれば、米国ではSEC(米証券取引委員会)の規制に服することになる。米国では大半のICOトークンは有価証券扱いになるとの見方が強い。一方、現在の日本の仮想通貨規制は資金決済法に基づいているが、今後は規制の根拠法として金商法(金融商品取引法)を使うのではないかとの観測も出ている。長瀬氏は「米国では、有価証券の整理として、投資契約(investment contract)であるか否かを『Howey test』という判例法理で比較的緩やかに判定している。日本は明文化された法令で判断するので米国とは事情が異なる」とコメントした上で、「(金商法の)法改正となると議論に1年以上はかかる。変化にスピーディに対応するには、(現行の)資金決済法と(業界団体による)自主規制の組み合わせが適当だと考えられる」とコメントした。

ICOについては、その大半が詐欺的であるとの批判がある。これについて柿澤氏は「プロダクトが出ないICOが何百件とある。(その理由は)プロダクトを作る前段階で資金を集めるICOが圧倒的に多いことだ。VC(ベンチャーキャピタル)が投資する場合は通常はファーストプロダクトが出た後。VCですら判断できない(プロダクトがない)状況では、投資の9割は失敗するだろう、というのが正直な感想。そういう(ハイリスクな)ものに投資しているという感覚を持っているかどうかだ」とコメントした。一方で、最近のICOは「自己判断できる人たち、つまり金持ち(適格投資家)向けのビジネスになっている」と指摘する。

護送船団方式の仮想通貨交換業者規制で国際競争力を確保できるのか

金融庁は、今では仮想通貨交換業者を多額の顧客資産を預かる業者とみなし、金融業の一種として規制するようになった。コインチェックは資本を入れ替えマネックスの子会社になった。今後の展開への「読み」として、司会の後藤氏は、「金融庁は、仮想通貨交換業者を既存の証券会社の傘下に入れて管理したいのではないか?」と指摘した。

これに対して、斉藤氏は「金融庁は、すでに金融知識を持っている会社に交換業者をやってほしいと思っている。既存業者で残れるところは少ないとの見方もある」とコメントした。司会の後藤氏は「仮想通貨がハッキングに遭うリスクについては、既存の金融業者がノウハウを持っている訳ではなく、リスクは変わらないのではないか」と指摘し、それに対して斉藤氏は「内部統制や文書化の側面では、金融業の発想があった方がいい」とコメントした。

仮想通貨交換業者のビジネスが今後どうなるかという観点からは、斉藤氏は「ステーブルコイン(法定通貨との交換レートが安定した仮想通貨)やDEX(分散型取引所)のような(既存の仮想通貨取引所ビジネスに替わる)新しいビジネスが普及するには時間がかかる。仮想通貨交換業の規制が強化されると、競争は減る。既存の仮想通貨取引所はそこそこ儲かる状態が続くだろう」と見ている。長瀬氏は「ステーブルコインやDEXの(法律的な)相談はよく受ける。ただ、DEXが本当にどれだけ出てくるか、クエスチョンマークが付く。ステーブルコインも、日本で仮想通貨として扱うには『通貨建て資産』に当たらないよう定義する必要があるが、ここが難しい」とコメントしつつ、「今後仮想通貨の技術が進展すると、法定通貨と仮想通貨の2つが並行する世界になる。ステーブルコインを扱う取引所は、2つの世界の結節点になる。ステーブルコインは今後の発展には必要不可欠になるだろう」と述べた。

長瀬氏の発言で興味深かったのは、仮想通貨ビジネスを初期段階から手がけてきたテック系の企業と、従来からのレガシーな金融業は「合体していくだろう」との指摘である。長瀬氏は「仮想通貨交換業は金融業のノウハウがないと難しい。テック系とレガシー系が合体することになるだろう。これは金融側が技術への敬意をなくしていいという意味ではない。両者がうまく手を組むことが必要だ」とコメントした。この長瀬氏の発言は、金融庁が目指している仮想通貨交換業規制のあるべき姿に近いと思われる。

一方、柿澤氏は、懸念を率直に表明した。「日本の仮想通貨規制でまずいのは、ダイバーシティ(多様性)が失われていること。(仮想通貨をめぐり)海外では20種類のビジネスモデルが成り立っているが、日本では仮想通貨取引所とマイニングぐらいではないか。トッププレイヤー交代のような新陳代謝も起こらない。新しいビジネスが登場し、古いプレイヤーが潰れていくような循環が起きていない。一律禁止の規制はまずい」(柿澤氏)。日本では「資産を預かる金融業に準ずる業種」として仮想通貨ビジネス全般を規制しているが、この柿澤氏の発言は、そのような規制により日本の国際競争力が失われているという強い懸念を表明したものといえる。実際、日本の金融業は行政の指導による「護送船団方式」を続けてきたことで国際競争力を失ったとの批判がある。

最後に締めくくったのは、沼澤氏である。「規制をめぐる状況が混沌としている中ではあるが、ブロックチェーンプロジェクトを推進する上で、今は技術にフルベット(全振り)するタイミングだ。空が青く晴れるまでは、技術を磨いて、国内から世界を代表するブロックチェーンプロジェクトが出てくる未来を信じたい」(沼澤氏)。

パネル・ディスカッションは、日本の規制の今後への懸念、不透明感を表明するものとなった。多額の顧客資産を預かる仮想通貨取引所の規制に引きずられる格好で、他の仮想通貨ビジネスも止まってしまっていることへの懸念は大きい。

その一方で、新規ビジネス自体は止まらない。日本企業が海外からビジネスを開始する事例も出始めている。仮想通貨はインターネットと同様に国境を越えた存在だ。世界的な競争力が失われない形での規制を望んでいるという点では、登壇者にも参加者にも大きな異論はなかったのではないだろうか。