星暁雄のブロックチェーン界隈見て歩き

第11回決済用途を狙う日本のステーブルコイン──技術に規制が追い付かず

2020年3月30日 12:28

法規制が技術に追い付いていない──。

ステーブルコイン──法定通貨に対して価格が安定した暗号通貨を指す言葉だ。米ドル連動のステーブルコインとしてTether(USDT)、USDC、MakerDAO(Dai)など多くの種類が登場している。しかし日本円連動のステーブルコインの本格利用はまだ始まっていない。法規制の方向性が明確になっていないためだ。この状況の中、ブロックチェーン技術のメリットを活用したステーブルコインや「デジタル通貨」への挑戦が始まっている。

ステーブルコインのメリットは利便性、革新性、流通性

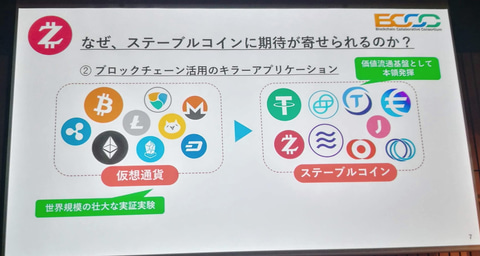

まずステーブルコインのメリットを確認しておこう。短く言うと、暗号通貨の革新性と、現実世界での使いやすさの両方を備えたものがステーブルコインだ。従来型のネット銀行や電子マネーに比べ、利便性が高い経済圏を作れることが期待できる。

暗号通貨は、従来使われていた電子マネーなどに比べ、次のような性質がある。

(1)即時決済。従来型の多くの決済システムでは複数のステップにまたがって決済を処理しており、それに伴い決済リスク(カウンターパーティーリスク)が存在した。暗号通貨では一回の手続きで価値交換でき、事務処理コストを軽減すると共に決済リスクをなくしている。これは企業での利用に大きなメリットがある。

(2)プログラム可能。スマートコントラクトを活用でき、「プログラムできるお金(プログラマブルマネー)」を実現できる。経済のデジタル化に大きく寄与する。

(3)インターオペラビリティ(相互運用性)。複数の利用者、複数のシステムにまたがって転々流通できる。

ただし、多くの暗号通貨は値動き(ボラティリティ)が激しく、決済に使いづらい。そこで価格が安定している暗号通貨、つまりステーブルコインが登場した。

法規制対応で大きく3種類に分かれる

日本でのステーブルコインはまだ本格的に立ち上がっていない段階だが、法規制への対応によって様々なやり方での挑戦が続いている。次のようなものがある。

(1)資金決済法上の「仮想通貨」扱いのステーブルコインZen。テストネットが立ち上がったWJPY。規制サンドボックス制度を用いたクリプトガレージのL-JPYトークン。(注:2019年5月に成立し、2020年に施行される予定の改正資金決済法では仮想通貨を「暗号資産」に改称するが、今回の記事では現行の「仮想通貨」表記を採用する)

(2)資金移動業のライセンスで取り扱うデジタル通貨。KDDIグループとディーカレットが取り組んでいる。

(3)前払式支払手段として取り扱うLCNEM cheque。

これらの共通点は、ブロックチェーン技術を活用して革新的な「デジタルのお金」を実現しようとしていることだ。ただし、その実現手法や活用する法制度はバラバラである。現状では、取り組む課題ごとに正解が異なる状況といえる。

なお、今回の記事では総称として「ステーブルコイン」という名称を使う。この記事でいうステーブルコインは、日本の資金決済法上の「仮想通貨」に当てはまらないものを含めて取りあげていることをお断りしておく。個別の取り組みごとに「デジタル通貨」や「トークン」「デジタル金券」のように異なる用語や表現を併用している。

法規制が大きなハードルに

ステーブルコインには大きな可能性があるように見えるが、その活用の前には法規制という大きなハードルが待ち構えている。日本の資金決済法では「通貨建資産」を仮想通貨の定義から除外している。法定通貨と完全に連動した資産の価値移転を業として行う場合、仮想通貨交換業とは別のライセンスである銀行業、資金移動業、前払式支払手段発行業のいずれかが必要となるとの見方が主流だ。

一時期、日本の大手銀行が仮想通貨扱いのステーブルコインを発行する計画が伝えられていたが、現時点で立ち上がった事例はない。これに関しては、仮想通貨を決済用途に使うことに金融規制当局が前向きではないのではないとの観測がある。

このような背景もあり、現状では日本の仮想通貨交換業はステーブルコインを取り扱っていない(後述するZenは例外)。例えば米ドルの裏づけで価格を安定させた仮想通貨のTether(USDT)、USDC、それに仮想通貨建て資産を裏付けとしスマートコントラクトで価格を安定させるMakerDAO(Dai)のようなステーブルコインは米国の仮想通貨交換所では流通しているが、日本ではどの仮想通貨交換所でも扱っていない。

ところで、2019年にFacebookが打ち出したLibra構想は、各国の金融当局の警戒を招き、計画は宙に浮いた形となっている(参考記事)。Libraが警戒された大きな理由は、Facebookという巨大なプレイヤーが「複数通貨バスケットに連動するグローバルステーブルコイン」に参入すれば、国際金融安定に影響を及ぼす懸念がある各国の通貨当局が考えたためだ。一方、従来からある米ドル連動ステーブルコインは従来通りに使われている。Libra構想と今回の記事で取りあげるステーブルコインは異なるカテゴリーと考えていいだろう。

分類1:仮想通貨としてのステーブルコイン。Zenはフェーズ2を開始、WJPYも実験進む

ここから先は、日本におけるステーブルコイン、あるいはデジタル通貨の実例を取りあげて見てきたい。大きく3種類に分類できる。分類1は資金決済法上の「仮想通貨」として扱うことを想定するもの。ブロックチェーン上の即時交換や転々流通が可能となり、前述した暗号通貨のメリットをフルセットで享受できる一方で、法的な位置づけが不明確という懸念を抱えている。分類2は「資金移動業」のライセンスで扱うもの。分類3は「前払式支払手段」として扱うものだ。

日本のステーブルコインの先駆者として、2017年7月に第1フェーズの実証実験を行った「Zen」がある(発表資料)。EthereumのERC20トークンとして発行し、価格安定の手法としては「仮想通貨交換所で同一価格の買い注文を入れ続ける」やり方を採用した。これにより、ソフトペグ、つまり厳密な連動ではないがほぼ日本円に価格が連動した仮想通貨を実現する。

2020年1月、業界団体のブロックチェーン推進協会(BCCC)は「ステーブルコイン部会」を立ち上げ、このZenの第2フェーズの取り組みを進めていくと発表した(関連記事)。コンソーシアム(企業連合)による日本円に連動した「JPYZ」の発行を目指す。さらに各国の法定通貨に連動したステーブルコインを発行し、それらを担保として通貨バスケットに連動した価格決定アルゴリズムを備えたグローバルステーブルコイン「ZENX」(ZEN NEXT)を発行する構想である。このZENXは、Facebookが打ち出したLibra構想と似た性質を持っているが、複数のステーブルコインにより組成したグローバルステーブルコインという点が新しい。

Zenのメリットは、前述した通り暗号通貨の利便性を備えていることだ。個人や企業の間で転々流通させることができ、即時決済が可能だ。一方、ステーブルコインの法規制の不透明感は課題として残っている。Zenの特筆すべき特徴は、2017年に実施した実証実験のために仮想通貨交換所にリスティングされていることだ。いわゆる「金融庁のホワイトリスト」として仮想通貨交換所の取り扱い銘柄として公表されている。日本で一度認められた実績を持つ唯一のステーブルコインがZenなのである。

発行主体を排除したWJPY

WJPYは、暗号通貨担保型の日本円連動ステーブルコインを作る試みだ(発表ページ、今後の構想)。開発したのは和らしべCTOの長澤智也氏。WJPYの大きな特徴は(1)スマートコントラクトで実現し、運営主体を排除している点、(2)Ethereum上のDeFi(分散型金融)エコシステムを利用して実現している点である。

WJPYはEthereumブロックチェーン上のERC20トークンとして作られている。WJPYを発行するアルゴリズムはEthereumブロックチェーン上で動くプログラム(コントラクト)としてデプロイされているが、「発行体権限」を放棄して特定の運営主体が介入できない作りとなっている。これは、「Bitcoinのように発行主体が存在しない形態の暗号通貨の方が、広く使ってもらえる」と考えたことによる。誰か特定の企業や団体が発行する暗号通貨ではなく、Bitcoinのように特定の団体に左右されない公共財となることを意図したものだ。

さらに、価格連動のメカニズムは既存のDeFiサービスの上に構築した。(1)MakerDAOの暗号通貨担保型米ドル連動ステーブルコインDai、(2)日本円と米ドルの交換レートを反映させるための分散型オラクルChainlink、(3)自動トークン変換のUniswap。これらのDeFi(分散型金融)と呼ばれる既存サービス群を組みあわせ、暗号通貨担保型で日本円連動のステーブルコインを組成する。既存サービスを活用することで、短期間で構築できた。

WJPYは、米ドル連動ステーブルコインのDaiによる裏付け資産を持ち、ドルと日本円の交換レートは分散オラクルとしてブロックチェーンに入力する。

このWJPYは、現時点ではテストネットで検証中の段階だ。バージョン2の設計はできているが、公開は1か月以上後になる見込みだ。バージョン2での大きな変更点は、WJPYを預ける(ステーキングする)と利息が付く仕組みを導入したことである。メインネットの立ち上げについては、準備すべきことがいくつかあり、早くて2020年後半になる見込みだ。

事業者間サイドチェーンでステーブルコインを交換

クリプトガレージは、政府が推進する規制のサンドボックス制度を用いた「仮想通貨と法定通貨を同時決済可能なプロ向けの決済プラットフォームの構築」の実証を行った(関連記事)。

仮想通貨交換業者を対象として、Bitcoinのサイドチェーン技術であるLiquid Networkの上、Bitcoinに裏付けされたトークン「L-BTC」と、円建て資産の裏付けにより価格を安定させるトークン「JPY-Token」をアトミックスワップにより交換する取り組みを行った。この実証にはDMM Bitcoin、Coincheck、TAOTAO、Zaifが参加した(関連記事)。

Liquid Network上の価値交換の目的は、仮想通貨交換所の間の流動性を確保することだ。リテール(小口)向けステーブルコインとは異なる取り組みではあるが、ブロックチェーン技術の上で法定通貨建てのトークンの価値を即時交換できる技術を実証した点で、注目したい取り組みといえる。

分類2:資金移動業者=為替取引としてのデジタル通貨。「このデジタル通貨は、スマートコントラクトを“喋る”」

仮想通貨交換所を運営するディーカレットは、事業発足いらい「デジタル通貨のプラッフォフォームを作りたい」とのメッセージを発し続けていた。代表取締役社長の時田一広氏は次のように語る。「ネットの中での取引が複雑化しており、業務負荷が高まっている。デジタル通貨によりこの業務負荷を軽減したい」。これは、ブロックチェーン上のデジタル通貨による即時決済を導入すれば、入金確認や清算のような企業の業務を大幅に削減できることを指している。

同社のデジタル通貨プラットフォームへの取り組みの具体例が、2020年2月に行ったデジタル通貨の実証である。KDDI、auフィナンシャルホールディングス(auFH)、ウェブマネー(4月にauペイメントに社名変更予定)、ディーカレットの4社が協力してブロックチェーン上に発行するデジタル通貨を発行し、KDDI社内店舗で利用する取り組みを行った(関連記事)。単なる実験ではなく、現行の法規制に従い実際のビジネスに展開できるスキームを示したところに意味がある。なお、この実証では、同社はステーブルコインではなく「デジタル通貨」という用語を使っている。

同社の実証で特筆すべきことは、資金決済法に定める「資金移動業」のライセンスを用いたことだ。資金移動業では、100万円を上限として銀行と同様の為替取引が可能となる。実証では、資金移動業者であるウェブマネーが発行体となる。一方、デジタル通貨の発行者はKDDIで、同社が裏づけ資産となる資金をウェブマネーに預ける。ウェブマネーはこの裏づけ資産を銀行などに預けて保全し、デジタル通貨を発行する。このデジタル通貨をKDDIからある個人「Aさん」に送金する。「Aさん」はウェブマネーのサービスを使ってKDDI内の実験店舗での決済に使うことができる。大筋、このような枠組みを実現した。

実証ではさらに、デジタル通貨の背後でスマートコントラクトを動かすことにより、ダイナミックプライシングを実現している。例えば前日より気温が低い場合、店舗でホット飲料の値段を下げるなどの自動割引を行う。スマートコントラクトによる「プログラムできるお金(プログラマブルマネー)」を実現できることを示した。

スマートコントラクトのシステムはディーカレットが運用するプライベート版のEthereum(Enterprise Ethereum)として実現している。この仕組みを指して、ディーカレットCTOの白石陽介氏は「このデジタル通貨は、スマートコントラクトを“喋る”ことができる」と表現する。

資金移動業を用いたデジタル通貨には、一つの制約がある。デジタル通貨が流通する範囲が、発行体(ウェブマネー)とそのユーザーという関係の中での一種の「閉じた経済圏」に限られることだ。境界を設けずに経済圏を広げたいと考えた場合、転々流通性があり、送金額に上限がない「仮想通貨」の方が便利だ。しかし、資金決済法が定める「仮想通貨」としてステーブルコインのビジネスを立ち上げるには法整備を待つ必要があり、事業立ち上げまでに数年間のブランクが発生する可能性があるとディーカレットでは見ている。そこで、現時点で実現可能な資金移動業のスキームによるデジタル通貨、プログラマブルマネーの実証を始めた形となる。

同社は「転々流通性がある仮想通貨で担う部分と、(資金移動業の業法に従う)プログラマブルなステーブルコインで担う部分とを分けて考える」という立場だ。また仮想通貨交換業者なので、資金移動業に従うデジタル通貨と暗号通貨(仮想通貨)とのブリッジを提供できる立場にある。「仮想通貨交換業者としてデジタル通貨のプラットフォームとして役に立つ確信は、ある」と時田社長は言う。

分類3:前払式支払手段=デジタル金券としてのステーブルコイン

スタートアップ企業LCNEMが発行する「LCNEM cheque」は、資金決済法が定める「前払式支払手段」の枠組みに従う一種のステーブルコイン、いわばデジタル金券である。「前払式支払手段」は、金券や、Suicaのような電子マネー、それに多くの決済アプリで使われている枠組みだ。

資金移動業のスキームとは違い、前払式支払手段は換金することできず、入金して使うという一方向のお金の流れを主に想定している。これはSuicaのような交通系電子マネーや、多くの決済アプリと同様である。ただし、LCNEM chequeには転々流通性があり、個人間で受け渡したり、金券ショップが金券を買い取るように古物商ライセンスを持つ業者がデジタル金券を買い取ることは可能だ。

LCNEM chequeはNEMブロックチェーンのトークン(モザイク)として実装されている。NEMの後継として作られた新ブロックチェーンSymbolが立ち上がった段階で、LCNEM chequeもSymbolに移行する計画だ。それとは別に、ブロックチェーン技術COSMOSの上でも利用可能としていく。

「ステーブルコインと、資金移動業などの枠組みによる電子マネーとの最大の違いはインターオペラビリティだ」とLCNEMのCEOである木村優氏は言う。ステーブルコインは複数のブロックチェーン、複数の残高管理機能を持つシステムをまたがって、価値を移動できる。この点に魅力があるという訳だ。

LCNEMは、COSMOSの技術を活用したコンソーシアムブロックチェーンのサービスでのインセンティブ設計のためにステーブルコインを使おうと考えている。加えて、「誰でも簡単にステーブルコインを発行できるプラットフォームにしていく」との方向性だ。

LCNEM chequeは一種のデジタル金券で、個人のユーザーが購入可能となっている。前払式支払手段という性質上、あまり多額の取引には使えない。その代わり、商品券のように個人間で受け渡すことができ、古物商ライセンスにより買い取りや販売をすることも可能だ。例えば商品券や地域通貨にも応用できる。「小さな経済圏で通用する電子マネー的なもの」を求めている人にとっては、今の時点で利用可能なソリューションとなっている。

課題によって法的スキームと実現手法が異なる

これまでに見てきたそれぞれの取り組みは、いずれも独自性が高く横並びでは比較しにくい。Zenは、すでにホワイトリストに載っているという実績を元に、企業コンソーシアムによる発行を考えている。WJPYは、分散型ステーブルコインへの実験的な取り組みといえる。ディーカレットは、法的根拠がしっかりしており比較的大きな金額を動かしやすい資金移動業の枠組みの中でプログラマブルマネーの実績を作る道を選んだ。資金移動業を選択したのは、100万円までに限定して為替取引ができ、企業利用に使いやすい点が大きい。LCNEMは、比較的制約が緩くスタートアップ企業にとって扱いやすい「前払式支払手段」を選び、コンソーシアムブロックチェーンの中で活用しようと考えている。

現状では、今回取りあげたすべてのプレイヤーが、それぞれ違う方向を向いて活動している。ステーブルコインの規制の方向性が明確になれば、より大きなビジネス機会が生まれてくる可能性がある。各プレイヤーの今後の取り組みに注目していきたい。